1

000km à travers

le Kampuchea démocratique

(Cambodge) (4)

A travers

les campagnes du

Kampuchea

|

Dans la campagne du Kampuchea une

nouvelle maison. L'objectif pour 1978 est une

maison neuve pour chaque famille. Celles-ci sont

construites en bois et recouvertes de tuiles

rouges.

|

A notre retour, des amis ou

des camarades qui ont vu ici le film " Kampuchea

démocratique " nous ont souvent demandé : "

Le Kampuchea, c'est aussi beau que dans le film ? ".

Eh bien oui, le film n'est pas trompeur, les couleurs sont

aussi lumineuses, la nature est aussi abondante, aussi

généreuse qu'il y parait dans le film.

LES EMPREINTES DE LA GUERRE

Tellement

généreuse même que l'oeil peu

exercé y discerne mal les empreintes de la guerre. Et

pourtant, elles sont partout obstinément

présentes, véritable handicap pour la

construction du pays.

Bien sûr, il y a les

routes cahoteuses, endommagées par les obus, les

ponts détruits, remplacés par des ponts de

bateaux, ou en reconstruction. Cela gêne encore les

transports d'une coopérative à l'autre,

ralentit les échanges. Pour nous, c'est un ennui tout

à fait secondaire, largement compensé par un

plaisir non dissimulé: nous voyageons dans l'ancienne

" dodge " de l'ambassade américaine de Phnom Penh

!

II y a aussi les

palmiers à sucre décapités par les

obus, ou bien ceux touchés par les éclats de

bombes que signalent les longues traces noires le long de

leur tronc. Peu à peu, on reconnaît sous la

végétation luxuriante les trous des bombes des

B 52, les restes des maisons détruites.

Derrière les arbustes et les

légumes grimpants, on distingue les pilotis des

maisons abattues ou brûlées, les restes noircis

d'un enclos.

Depuis trois années, les paysans du

Kampuchea ont fourni un effort gigantesque pour remettre en

état, nettoyer, réparer. Dans bien des zones,

la végétation et le travail des hommes ont

tout effacé. Autour des villes, par contre, dans les

zones de combat, la guerre semble encore proche, au nord de

Phnom Penh, la forêt a été terriblement

touchée, noircie par les bombardements, à Siem

Reap, il ne reste que quelques bâtiments au centre de

la ville. Tous les abords le long des routes No 6 et No 7,

ont été impitoyablement détruits par

l'agression américaine : plus de maisons, plus

d'écoles, des ruines, il a fallu recommencer à

zéro !

Tout au long du

voyage, les camarades qui nous accompagnent évoquent

l'âpreté des combats et les victoires durement

conquises contre des agresseurs puissants et impitoyables.

Nous passons en train à Romea, c'était un nœud

stratégique pour la défense et le

ravitaillement de Phnom Penh ; dès le coup d'Etat du

18 mars 1970, les patriotes ont coupé les voies

ferrées : aussi les Américains et les

Lonnoliens tenaient-ils à cette position. Il y a eu

plusieurs batailles à Romea : peut-être

certains amis du peuple cambodgien se souviennent-ils de ce

nom ? Lon Nol a envoyé des paras en renforts, avant

que la place ne tombe il y a eu un régiment ennemi

entier protègé par les système de

défense habituel : réseau de barbelés,

minés et grenades piégées, levée

de terre avec des nids de mitrailleuses. Là, comme

ailleurs, les combattants ont fixé l'ennemi

jusqu'à épuisement et ont libéré

la place fin 1973 : ce fut l'une des premières

localités libérées dans la province de

Kompong Chang.

Du train, nous

apercevons la chaîne des Cardomones au Sud-ouest,

où s'organisèrent les premières forces

armées révolutionnaires avant 1970 ; l'un de

nos accompagnateurs y a combattu. Dans la région de

Kompong Thom, restent des traces de " l'opération

Chenla II ". Qu'on se souvienne, ce fut la dernière

tentative d'offensive lancée par Washington en 1972 ;

" l'offensive " s'est enlisée lamentablement : on a

conservé deux véhicules blindés de

l'armée de Lon Nol, comme " témoins " ; il a

fallu en expliquer les raisons aux paysans de la

région qui voulaient tout nettoyer !

UN VISAGE NOUVEAU DES CAMPAGNES

Le visage nouveau des

campagnes du Kampuchea, c'est incontestablement dans les

régions anciennement libérées qu'il se

découvre le mieux ; là, les empreintes

visibles de la guerre ont disparu, les transformations sont

plus sensibles. Ainsi, à mi-chemin entre Siem Reap et

Kompong Thom, nous pénétrons dans une

région tôt libérée. La campagne

est plus soignée, les rizières sont abondantes

: il y a partout deux récoltes par an. Il y a

même quelques tracteurs ici.

Nous nous arrêtons dans la campagne : des

enfants chassent les moineaux en poussant des cris de temps

à autres car la récolte de riz est proche.

Pour éviter qu'ils n'attrapent des coups de chaleur,

on leur a aménagé des abris de feuillages dans

les champs. Ils ont bonne mine et savourent ce droit si

inhabituel de pousser des cris à tout vent ! Toujours

dans cette région, l'eau vient d'un réservoir

de 22 millions de m3, construit en cinq mois par 10 000

personnes. On y voit côte à côte toutes'

les étapes de la croissance du riz : ici, semences

serrées les unes contre les autres, là, jeunes

plants tout récemment repiques, plus loin, c'est

bientôt la moisson, tout à côté,

on laboure. Les potentialités de la terre

cambodgienne apparaissent bien là dans la gamme

variée des multiples couleurs vertes du riz avant

qu'il n'arrive à maturité. On pourrait

même faire trois récoltes si on avait assez de

bras.

Des bras, il en

manque cruellement. Il y a les hommes tombés pendant

la Résistance, disparus ou aujourd'hui invalides, il

y a ceux qui sont mobilisés sur le front de l'Est et

du Sud-Est pour faire front à une nouvelle agression

vietnamienne. Aussi, y a-t-il beaucoup de femmes dans les

champs. Elles participent à tous les travaux :

labours, repiquages, transports des semences, on les voit

aller ensemble dans les rizières, faire la pause de

midi et manger rassemblées à l'ombre de

quelques arbres, par petits groupes de vingt à

trente-femmes où domine le noir qui est la couleur de

la tenue traditionnelle des paysans khmers.

Pourquoi le cacher ?

Les paysans et les paysannes du Kampuchea travaillent dur.

Le lever est matinal, mais la nuit tombée, nous avons

souvent vu des jeunes gens et des jeunes filles transporter

du bois ou des semences le long des routes. Ils travaillent

dur car il faut faire vite : assurer l'alimentation de tout

le peuple mais aussi accumuler les richesses pour

édifier la société socialiste et tenir

bon face à une nouvelle invasion. Ils travaillent dur

car ils manquent de moyens, d'instruments pour produire

davantage, les outils aratoires sont rudimentaires, les

moyens de transport souvent réduits aux anciennes

charrettes au profil antique ; le féodalisme et le

colonialisme ont tout pris au peuple khmer. Les

colonialistes français comme les impérialistes

américains n'ont rien laissé des

prétendus " bienfaits de la civilisation ". Le

Kampuchea démocratique est pauvre, très

pauvre, non pas en raison de son sol, ni de son climat : ce

sont les forces féodales et coloniales qui l'ont

maintenu en cet état. Aussi les choses qui ont

changé, les signes des progrès accomplis en

trois ans sont-ils difficiles à distinguer par des

yeux d'occidentaux. Un regard superficiel pourrait s'en

tenir aux enfants qui courent pieds nus devant les maisons

pour nous regarder, à ceux qui se baignent tous nus

dans les canaux d'irrigation ou y pèchent des

grenouilles ou du poisson, au dur labeur des hommes et des

femmes qui les pieds dans la boue, repiquent le riz ou

poussent une charrue archaïque. C'est vrai, le

Kampuchea comme bien d'autres pays du tiers monde est

très pauvre, mais il met les bouchées doubles

pour s'en sortir.

LES NOUVEAUX VILLAGES

Les nouveaux villages

témoignent bien de ce gigantesque effort . Ils sont

alignés le long des routes et enfouis sous les

cultures grimpantes, les légumes, les arbres

fruitiers et les palmiers. Cela aussi a une histoire. La

première année après la

Libération, l'objectif a été de nourrir

chacun : 312 kg de riz en moyenne par habitant dans

l'année. La question des vivres a été

ainsi résolue ; l'année suivante, l'effort

s'est diversifié, on a multiplié les cultures

de légumes, on a commencé l'élevage en

grand des cochons, l'alimentation s'est diversifiée,

on a soufflé un peu et on a pu se préoccuper

quelque peu du logement de chaque famille paysanne : une

maison neuve par famille, c'est l'objectif en passe

d'être réalisé en 1978. La guerre avait

aussi détruit les maisons : les paysans vivaient et

vivent encore dans des abris sur des pilotis dont la

carcasse de bois est recouverte de feuilles de palmiers ou

de bananiers séchées : c'est très

sommaire. Aujourd'hui, des maisons nouvelles se sont

écloses le long des routes : toujours sur pilotis,

faite de bois travaillé, elles ont les toits rouges

en tuile. C'est coquet et bien plus spacieux. L'effort

collectif est sérieux. Dans de nombreux villages, on

distingue le dôme rougeâtre du four à

brique, l'entassement de bois de petites scieries en plein

air : là encore le matériel est très

rudimentaire. Nous nous sommes arrêtés

près de l'une d'elles, avons salué les

menuisiers - c'est l'heure de la pause - et avons

visité l'une de ces maisons nouvelles. Un autre

bâtiment au toit rouge éclatant de

nouveauté : la cantine ou l'école, parfois

aussi le bâtiment où la coopérative

traite les plantes pour en faire des médicaments

usuels.

Camille GRANOT

(Demain : la

question de l'eau)

|

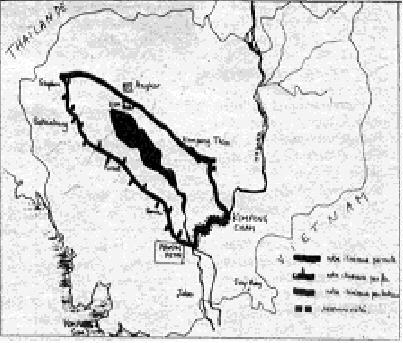

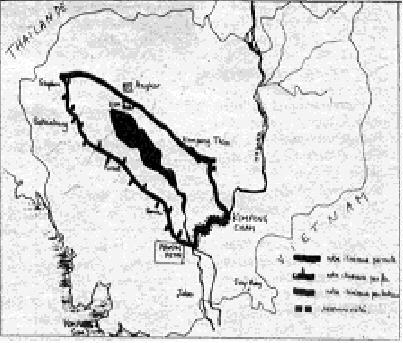

Nous sommes partis de Phnom Penh en train

jusqu'à Sisophon, puis nous avons pris la

route de Siem Reap, près des temples

d'Angkor Wat. Toujours par route, nous avons

rejoint Kompon Cham, tout en faisant plusieurs

tours au sud de Kompon Thom. Nous avons rejoint

Phnom Penh par le Mékong. Autrement dit :

près de 1 000 km en trois jours et demi de

voyage.

|

|