|

1

000km à travers le Kampuchea démocratique (Cambodge) (5)

La question de

l'eau

La question de l'eau est une

question-clé au Kampuchea . Il n'est pas besoin

d'être un grand expert agricole pour le comprendre.

Comment la maîtriser ? Comment l'utiliser au mieux ?

Car elle est à la fois source de vie et

calamité naturelle. Oui, une calamité

naturelle quand l'inondation annuelle de la saison humide

dépasse les limites habituelles, quand elle recouvre

toutes les cultures, empêche la croissance des

plantes, calamité naturelle à l'inverse quand

elle fait défaut d'octobre à juin lors de la

saison sèche. Il faut se rendre maitre de la nature,

canaliser, emmagasiner l'eau quand elle abonde, la restituer

aux terres quand elle manque, et l'eau devient alors source

de vie car le soleil est toujours présent au

Kampuchea, la plus basse température de

l'année, c'est... 16 degrés !

|

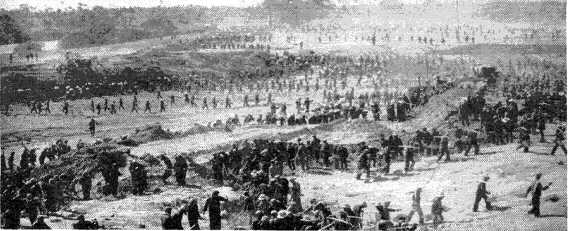

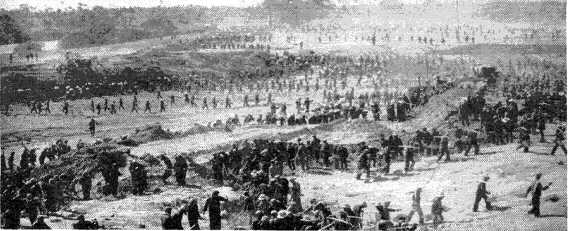

Construction d'un barrage dans le nord du

Kampuchea. Un travail gigantesque à

l'échelon du pays, mais beaucoup de bruit,

beaucoup de rires (Photo Kampuchea).

|

La maîtrise de l'eau,

c'est la clé du développement au Kampuchea.

Avec l'eau on a du riz, avec le riz la base d'une

agriculture indépendante et l'agriculture est la base

d'accumulation de richesses pour édifier

l'industrie.

Dans le

passé, au XIe et XIIe siècle, la

maîtrise de l'eau a été la base de la

puissance de la dynastie d'Angkor. Quand on visite Angkor,

il y a ses temples magnifiques, leurs sculptures pleines de

finesse ou d'humour, il y a aussi la base de l'une de ces "

sept merveilles du monde " : d'immenses réservoirs

d'eau, le " Baray occidental ", à partir desquels

avaient été mis en place il y a plus de huit

siècles, un système d'irrigation complexe et

techniquement fort avancé pour

l'époque.

Du temps de Lon Nol,

le Baray était devenu un lieu de plaisir et de

corruption international, on y venait par charters de Hong

Kong ou de Singapour pour y faire du yatching ou s'y dorer

sur les plages. Aujourd'hui, le Baray occidental a repris sa

fonction première ; à la Libération on

l'a recreusé en partie et on l'a

réaménagé en réservoir d'eau

pour l'irrigation de la région de Siem Reap. Nous

sommes allés près de l'un des barrages

construits récemment. Le silence est profond

près des rives du Baray. On y entend sauter les

grenouilles... mais de là s'écoule l'eau qui

donne la richesse à deux districts.

On a construit en

trois années bien d'autres barrages, bien d'autres

réservoirs. Une quinzaine au total contenant 2 800

millions de m3 d'eau qui permettent d'irriguer 400 000

hectares de terres en toutes saisons. C'est là

l'explication du grand changement survenu dans les campagnes

du Kampuchea, la verdeur des rizières, leur

agencement en carré entre les canaux d'irrigation

rectilignes, la boue bénéfique des

rizières ou on laboure et où on récolte

désormais en toute saison, tiennent à cet

effort sans précédent du peuple du Kampuchea

pour maîtriser l'eau.

Nous avons vu des

signes de cet effort partout. Certains camarades qui nous

accompagnaient ne reconnaissaient pas certains coins tant

ils avaient changé par le nouveau système

d'irrigation. Il faut faire des barrages, des

réservoirs, creuser des canaux, construire des petits

ponts car les canaux traversent sans cesse la route. On a

parlé de " résille de dentelle " pour

décrire ce système d'irrigation, cela est vrai

et demande autant de minutie, de courage et de

travail.

UNE MOBILISATION EXTRAORDINAIRE

Nous avons vu le barrage "

1er janvier " sur le fleuve Chinit, dans la région de

Kom-pong Thom, dont le film " Kampuchea démocratique

" montre la construction ; elle a duré cinq mois,

mobilisant en permanence 30 000 personnes nuit et jour. La

chute d'eau est rapide et permettra une utilisation

hydro-électrique plus tard. Pour l'heure, on

recueille les poissons qui sautent de la chute dans un filet

! La forêt a été ennoyée sur dix

kilomètres de profondeur derrière le canal, de

l'autre côté, il y a des rizières

impeccables. Avant 1977, il n'y avait pas ces centaines

d'hectares de cultures, aujourd'hui, on y expérimente

des croisements de semences de riz.

Du barrage 1er

janvier, nous prenons le bateau et pendant plusieurs

kilomètres, nous suivons un canal d'irrigation de

grande largeur. Sur la berge, il y a encore des travaux, une

scierie finie depuis deux semaines, des ponts qu'on termine,

des rizières qui scintillent. Partout, on travaille,

mais les uns et les autres, et surtout les jeunes, trouvent

le temps de nous saluer de la main, d'applaudir. Le

conducteur de bateau a 17 ans. Il en parait beaucoup moins,

jeune au visage sérieux et souriant à la fois,

à l'image du Kampuchea nouveau.

Bientôt,

à l'horizon, nous apercevons une foule de gens ; des

centaines de paillotes et de constructions provisoires se

pressent sur la berge. Nos accompagnateurs nous en ont fait

la surprise : nous arrivons près d'un grand chantier

de construction, celui du barrage " 6 janvier " sur une

rivière parallèle à la rivière

Chinit. Un chantier de construction semblable à celui

du film. Quatre mille jeunes y travaillent pour trois mois.

Le barrage est bien avancé déjà : on y

coule le ciment dans l'armature de fer, la digue de terre

prend forme peu à peu. Les jeunes ont de 15 à

22 ans : ils viennent de toute la province pour

réaliser cette " action concentrée ". comme on

dit ici. On les appelle les " brigades mobiles ", groupes de

jeunes toujours prêts à prêter main forte

au moment des récoltes ou pour les grands travaux.

Brigades mobiles ? C'est un terme bien adapté car

c'est bien une guerre que mènent ces jeunes et tout

le peuple contre l'exploitation, contre la pauvreté

pour le développement. Certains mauvais esprits

diront que cela signifie la discipline militaire. Eh bien,

ils se tromperont complètement. Ici, sur le chantier,

l'atmosphère est faite de travail et d'efforts : en

longues files régulières, les jeunes portent

qui de la terre, qui du ciment... Mais que de bruits, de

rires : c'est beaucoup moins solennel que les scènes

du film et aussi plus émouvant encore. Il faut

l'avouer, notre arrivée a quelque peu

désorganisé le travail, on nous entoure, on

parle un peu, on applaudit, les jeunes filles

éclatent de rire à entendre les tentatives du

camarade Jurquet à prononcer un ou deux mots en

khmer.

Ces jeunes savent

qui nous sommes et un vrai courant d'amitié, de

fraternité passe entre nous. Ici, on comprend bien

que le peuple mobilisé peut accomplir des miracles. "

Embrigadés " ces jeunes ? Que non ! Voilà des

prétendus " forçats du régime des

Khmers rouges " qui ont bien de la gaieté et de

l'enthousiasme ! Certains détracteurs du Kampuchea

d'aujourd'hui prétendraient encore que "

c'était un coup monté " : n'ont-ils pas dit

dans la presse américaine, après le retour de

nos camarades américains, que les temples d'Angkor

avaient été nettoyés pour leur visite

et qu'on les avait détruits après leur passage

!! On les aura reconstruits pour nous alors ! Où

conduit la hargne des réactionnaires ?

Camille GRANOT

(Demain :

une plantation d'hévéas)

|

Les

coopératives

La

coopérative c'est l'organisation de base de

la société socialiste au Kampuchea

dans les campagnes, En ville, le syndicat joue le

même rôle. L'un comme l'autre organise

le pouvoir révolutionnaire à

l'échelon le plus bas. De plus la

coopérative remplit des fonctions

économiques (agricole, artisanale,

industrielle et de transport) et sociales

(santé, hygiène, éducation,

culture, etc.)

Les

coopératives au Kampuchea regroupent de 300

à 1 000 familles, selon la situation

concrète ; elles sont plus nombreuses quand

les villages sont concentrés sur un petit

territoire.

Chaque coopérative applique la

politique définie par le Parti dans tous les

domaines, notamment dans les tâches de la

période : défense de

l'indépendance nationale, poursuite de la

révolution socialiste et édification

du socialisme. Ainsi, chaque coopérative

possède son unité de défense ;

celle-ci est plus importante dans les

coopératives frontalières.

La

coopérative est dirigée par un "

comité de direction " de trois à dix

membres qui se répartissent les tâches

: politiques, idéologiques, d'organisation,

de production, culturelles, etc. Elle fonctionne

sur la base du centralisme démocratique.

Exemple, pour l'application du plan quadriennal

(défini pour quatre ans) : on discute

à l'intérieur de la

coopérative pour savoir si l'on peut

accomplir le plan ou le dépasser. Peut-on

obtenir l'objectif de 3,5 tonnes par hectares de

riz si on fait une seule récolte et 7 tonnes

si l'on en fait deux ? On discute des points forts,

des points faibles de la coopérative ; on

confronte les avis de tous et on présente

l'avis de la coopérative à

l'échelon supérieur. De la même

façon on répartit les forces de

travail selon les possibilités de chacun, sa

force, son âge, son état de

santé, ses compétences

propres.

Pour ce qui

est de la répartition des fruits du travail,

elle est collective. Il n'y a pas de salaire. La

moyenne pour chacun est de 312 kilogrammes de riz

par an ; bien sûr cela est réparti :

sur les chantiers de construction de barrages, elle

est de 30 kilogramme par mois, pour les enfants de

15 kilogrammes. Les fruits, les légumes, les

produits de l'élevage, les poissons

complètent l'alimentation de base en riz ;

dans les coopératives on mange tous ensemble

dans la cantine du village ou sur les champs

à midi.

Les

vêtements indispensables pour chacun sont

fournis et peu à peu, on construit une

maison neuve par famille. Ainsi ce que le pays

possède pour la satisfaction des besoins

élémentaires, nourriture, logement,

habillement, est réparti au sein du peuple.

C'est la grande pauvreté et

l'économie de pénurie qui

conditionnent une telle politique. Quand, en 1973,

le Front uni et le PCK ont constitué les

coopératives dans les zones

libérées, c'était une

nécessité pour faire face à la

spéculation liée à la guerre ;

ainsi les villages libérés

produisaient le riz en quantité suffisante

et pourtant les paysans en manquaient car il

était acheté à des prix

exorbitants par des marchands le faisant passer

dans la zone de Lon Nol ; l'organisation en

coopératives a stoppé cela et

diminué considérablement le

rôle de la monnaie. Aujourd'hui encore, on

n'utilise pas la monnaie au Kampuchea.

Pour bien

comprendre la vie et l'organisation dans les

coopératives du Kampuchea, il faut

connaître les traditions anciennes de la

société rurale khmere. De tout temps,

pour se défendre des féodaux, des

propriétaires fonciers, pour organiser

collectivement l'utilisation de 1'eau pour

irriguer, il y a eu entraide, coopération

entre les familles pour les travaux des champs. Les

cinq dernières années de guerre, les

privations les bombardements, le départ et

la mort des siens, ont terriblement renforce ces

liens. On s'appelle " sœur ", " frère ", "

oncle ", " neveu " dans les villages. De fait, la

création des coopératives n'a pas

rencontré beaucoup de difficultés

dans l'esprit des paysans ! cela correspondait aux

nécessités de la guerre. Aujourd'hui,

la conscience et l'éducation viennent

renforcer ce qui a été

approuvé dans des conditions

particulières. L'accord avec le

système coopératif devient

raisonné.

Voilà ce que nous ont expliqué les

camarades du Kampuchea concernant

l'édification des coopératives

:

" Les

problèmes qui peuvent surgir sont

résolus par l'explication par

l'éducation politique et idéologique,

pour que chacun comprenne la situation. On

s'efforce de travailler pour augmenter la

production, le niveau de vie. Comme on a le

pouvoir, on peut le faire ; chacun se sent les

maîtres de l'avenir ".

C.G.

|

|